Santa María de Melque y villa de Carranque

Fecha del viaje: Abril de 2010 y Enero de 2014

Ya sabéis lo que me gustan las iglesias visigodas, y todo tipo de ruinas romanas; y resulta que tengo casi al lado de casa (como quien dice) una de las mejor conservadas iglesias visigodas de España, y muy cerca, las ruinas de una villa romana que tiene algunos de los mejores mosaicos que se pueden ver en España. Ambas cosas muy cerca entre sí, y en la provincia de Toledo (que fuera en su día capital del reino Visigodo). Nosotros hemos estado ya dos veces, en 2010 y 2014.

Recomendaciones importantes

- En Carranque resulta muy instructivo ver primero el video que ponen contando la historia del lugar. De esta manera tendrás una mejor idea de lo que estás viendo cuando luego hagas la visita.

- Las dos veces que hemos ido a Santa María de Melque lo hemos hecho por la tarde, y en las dos ocasiones la hemos visto solos.

- A parte de ver la iglesia y el centro de interpretación, los alrededores son bonitos y merecen un paseo, con el rio y la vegetación que lo envuelve todo. En ese lugar hubo en el pasado una presa romana.

- Estos dos sitios resultan una magnífica excursión si estás de viaje por la zona y vas a pasar unos días en Toledo, la ciudad imperial que tanto tiene que ver.

Este es un plan perfecto para pasar un Sábado o Domingo (para los que viváis en Madrid o alrededores). Desde Madrid a Carranque, justo nada más entrar en la provincia de Toledo, hay apenas media hora de distancia. El aparcamiento es muy sencillo, y desde dicho aparcamiento tenéis que cruzar el rio Guadarrama por un puente peatonal muy chulo, y ya estáis en el recinto arqueológico de la Villa Romana de Carranque.

Abajo a la izquierda podéis ver ese puente, desde el lado de las ruinas. Al otro lado del rio hemos dejado el coche. En la foto de la derecha, una maqueta de la villa con sus mosaicos, que podéis ver al entrar en el recinto.

Esta villa es de la última época del Imperio Romano, de finales del siglo IV. Una vez que se produjo la caída del imperio de Occidente en el año 476, este territorio pasó a depender de los visigodos, y la villa seguramente sería abandonada y quedó en ruinas.

Parte de sus restos serían aprovechados en otros edificios, como era habitual, y con el paso del tiempo, al estar al lado de la orilla del rio Guadarrama, poco a poco lo que quedó de esa villa fue enterrado por sedimentos que el rio iba depositando en sus crecidas, hasta que se perdió el recuerdo de lo que allí hubo una vez.

Entre los edificios de la villa, había uno que sobresalía especialmente. Era un edificio palacial, el magnífico lugar donde el señor de esas tierras recibía a sus visitas. Al contrario que la villa, que estaba construída con muros de mampostería (cascotes de piedra unidos con mortero) y acabaron cediendo al paso de los siglos, este edificio estaba hecho con sillares de piedra caliza, alternados con filas de ladrillo.

Ese edificio resistió más tiempo, fue transformado en iglesia, aunque ya en 1575 hay un documento de Felipe II que dice "...hay una ermita que se intitula Santa María de Batres deste lado del río, solo queda en pie la ermita, el resto de la iglesia está puesta por los suelos...". Ya apenas debe quedar nada de ese edificio en esa época.

En las fotos de abajo podéis ver lo que queda de ese pequeño palacio transformado en iglesia, tan sólo una pared de lo que parece ser un ábside, alguna columna de mármol, y poco más.

En la foto de arriba a la derecha se puede ver la excelente calidad de ese muro, hecho con pequeños sillares bien tallados, y filas de ladrillo. Una técnica muy típica de los últimos tiempos del imperio romano, siglos IV y V. Una pena que no haya sobrevivido el resto... De haber sobrevivido, seguramente ésta sería la iglesia más antigua de España (y una de las más antiguas del mundo) destronando a la iglesia de San Juan de Baños (ver artículo aquí), que es del año 661 d.C. Este edificio palacial posiblemente fue convertido en iglesia mucho antes, en el siglo V o VI a más tardar.

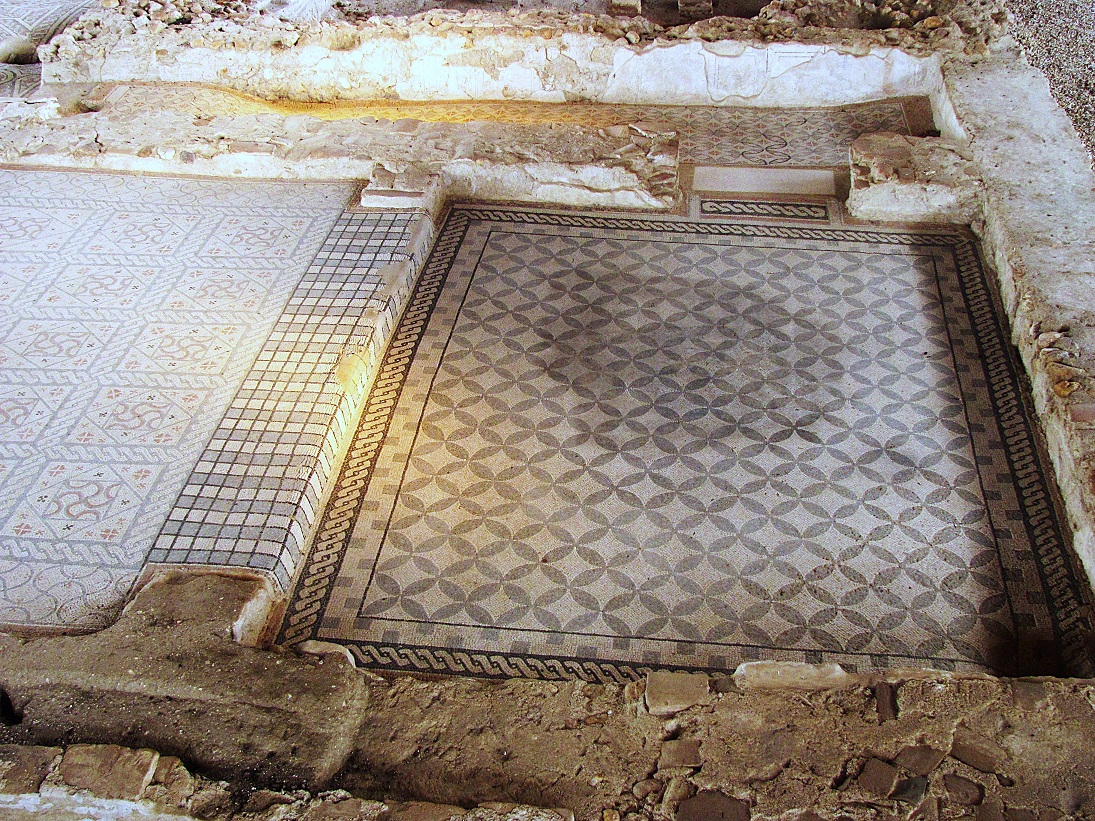

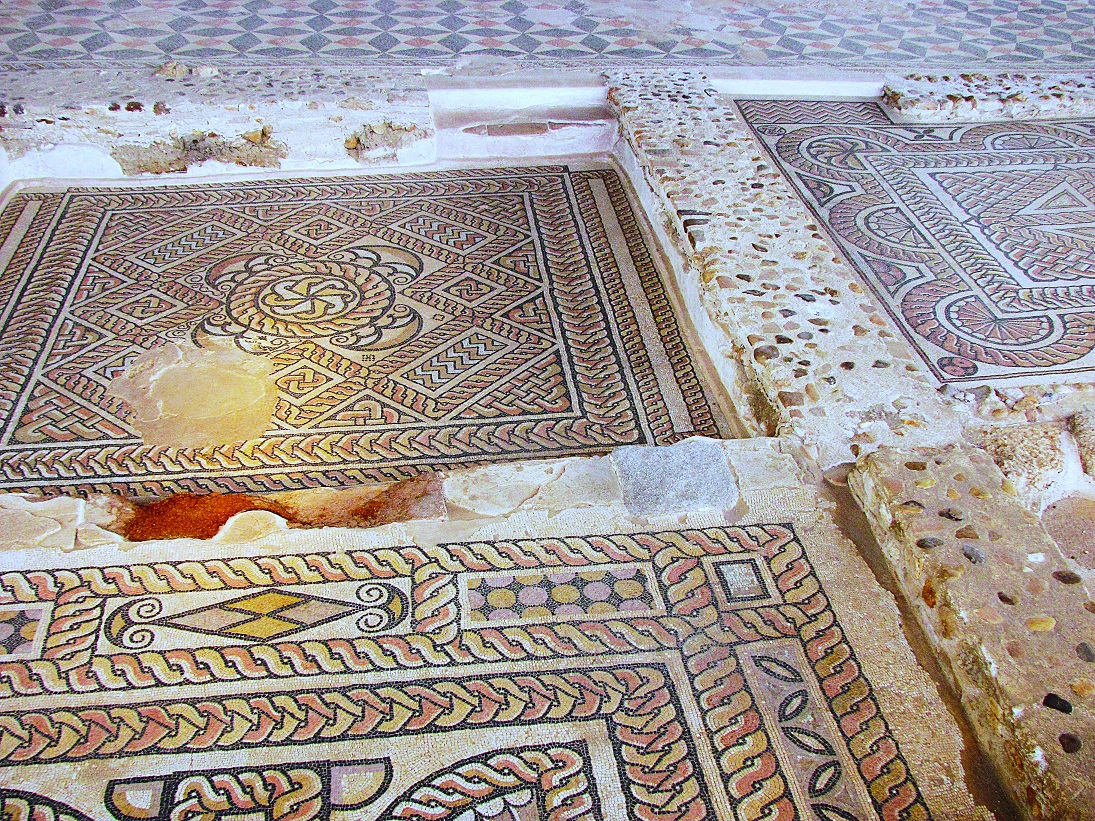

La otra parte visitable es la planta de la propia villa. No queda nada de los muros, tan sólo los suelos cubiertos de mosaicos y una altura de un palmo de las paredes. Como podéis imaginar, ha pasado siglos completamente enterrada bajo los sedimentos del rio, hasta que en 1983, el dueño de estos terrenos, Samuel López Iglesias, mientra trabajaba estos campos descubrió unas teselas de mosaico. Dio aviso a las autoridades, y en pocos años el lugar ya estaba en pleno proceso de excavación, hasta que se abrió al público en el año 2003.

Como podéis ver en las fotos de arriba, y en las que siguen abajo, los mosaicos de los suelos están increíblemente bien conservados. De hecho, esta villa es junto a la de La Olmeda en Palencia, y la de Noheda en Cuenca, el mejor sitio de España donde poder ver mosaicos romanos.

Seguramente la casa, por motivos que se desconocen (saqueo, ataque, accidente...), sufrió un incendio. Durante las excavaciones se han encontrado capas de ceniza, madera calcinada y restos carbonizados, lo que indica que al menos una parte del conjunto sufrió un incendio violento.

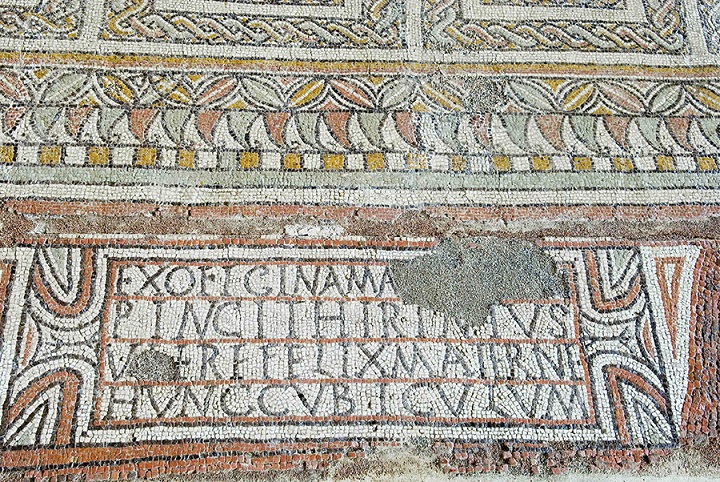

Todos esos materiales enterraron los mosaicos y, en cierta manera, los protegieron durante el paso de los siglos. La calidad de los mosaicos indica que esta villa perteneció a alguien muy importante, y fue construída en una época (finales del siglo IV) en el que el emperador, Teodosio el Grande, era español, de la ciudad de Cauca, en Segovia. Sabemos que perteneció a un tal Materno (Maternus), por que ese nombre aparece grabado en mosaico en el suelo del dormitorio principal.

Y resulta que en esa época vivía en Hispania un tal Maternus Cinigius, alto funcionario del imperio, que fue tio del emperador Teodosio. Eso explicaría el lujo y tamaño que tenía esta villa. En las fotos de abajo podéis ver a la izquierda el mosaico con el nombre del dueño, en la entrada de su habitación, y a la derecha una reconstrucción de como debió ser toda la villa.

Como podéis ver, el grado de conservación de los mosaicos es muy bueno. En las fotos de arriba se puede ver una imagen del dios Océano, y otra de la Iliada en la que aparece Aquiles, así como muchos mosaicos con motivos geométricos.

Una vez vista la villa, volvimos al coche y pusimos rumbo hacia la iglesia visigoda de Santa María de Melque, que está ya pasado Toledo, a 93 km de Carranque. Antes paramos a comer en La Puebla de Montalbán, ya cerca de la iglesia.

Como es habitual en las iglesias visigodas, está en un entorno rural, lejos de todo, en mitad del campo. Esa es la caracterísica que tienen entre sí todas las que han llegado a nuestros días, y lo que les permitió pasar desapercibidas durante la ocupación musulmana. De las iglesias visigodas que estaban en los grandes núcleos urbanos, que debían ser muchas y espectaculares, no ha sobrevivido ninguna. La entrada a la iglesia es gratuita, y para los horarios podéis consultar en la web de Santa María de Melque.

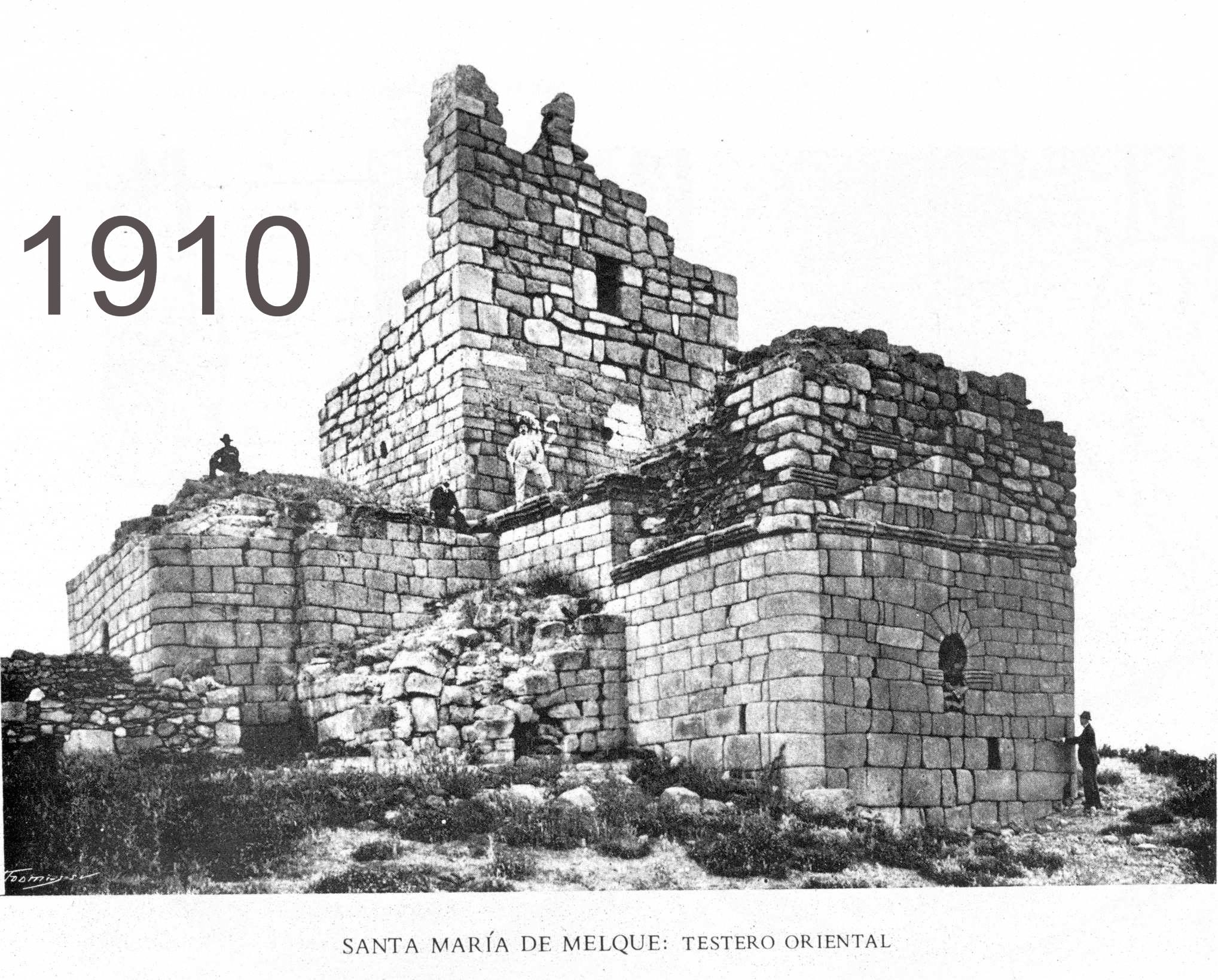

Es posiblemente una de las últimas iglesias visigodas en ser construídas. Se estima que se comenzó a finales del siglo VII y que se terminó con la invasión árabe ya comenzada. No era sólo una iglesia, sino una comunidad monástica completa, con otros edificios que eran usados como vivienda para los monjes, y para labores agrícolas.

Parte de lo que ha quedado de esos edificios se ha reconstruído como centro de interpretación. La iglesia, en esa época convulsa de comienzos de la invasión musulmana, fue fortificada y dotada de una muralla. Con el tiempo, la comunidad cristiana desapareció, por la presión de los nuevos ocupantes y su nueva religión, y sobre la cúpula de la iglesia se construyó una torre de la que aún quedan restos, como podéis ver en las fotos anteriores. Seguramente gracias a su sólida construcción, en esa época fue reutilizada con otro tipo de usos en vez de ser desmantelada.

Abajo a la izquierda, podéis ver una reconstrucción 3D de cómo debió ser a mediados del siglo VIII, en plena ocupación musulmana, y a la derecha una foto de 1910, años antes de su restauración. Por suerte la iglesia es de construcción muy sólida, con grandes sillares de granito, y eso ha permitido que las bóvedas y los muros hayan aguantado tanto tiempo.

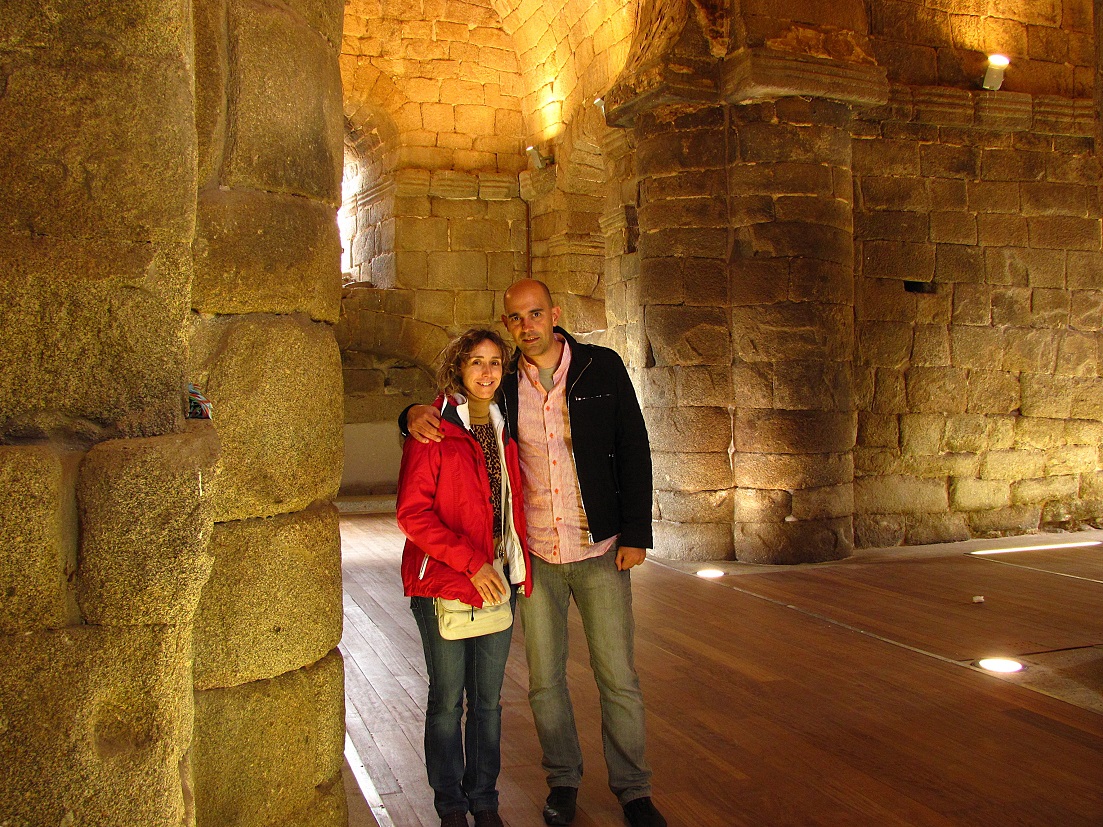

Abajo, más fotos del interior. Me gustan mucho este tipo de construcciones, por lo sólidas que son. Al no tener los conocimientos técnicos de la época romana, lo que hacían era sobredimensionar para asegurar que la estructura fuera sólida, y hacían unos muros y bóvedas gruesos, con sillares grandes aunque tallados sin mucha finura, a excepción de la iglesia de San Pedro de la Nave, en Zamora, que para ser visigoda tiene un detalle en el tallado de las piedras que se asemeja al romano (podéis ver aquí el relato de nuestra visita a San Pedro de la Nave).

Las piedras y el tipo de tallado recuerdan mucho al acueducto de Segovia (podéis ver aquí el relato de nuestra visita al acueducto de Segovia). Esta iglesia representa un buen ejemplo de la transición de las avanzadas y perfeccionistas técnicas romanas, ya en gran medida perdidas, a las más toscas técnicas medievales.

En estas fotos de abajo se ven bien los arcos de herradura que sostienen las bóvedas, tan típicamente visigodos. Una cosa que me gustó mucho es el tipo de iluminación que han instalado, que da al lugar un aire de recogimiento y misterio.

Como suele ser habitual en estas iglesias visigodas, no son monumentos muy visitados, así que posiblemente la veáis solos o casi solos, como nos pasó a nosotros las dos veces que estuvimos, especialmente si vais a última hora de la tarde, antes de que cierren.

No quería acabar este artículo sin mencionar la leyenda que atribuye a este lugar ser el escondite del tesoro de Salomón, robado por los romanos del templo de Jerusalén. La historia comienza cuando el general Tito conquista y arrasa Jerusalén en el año 70 d.C, después de la revuelta judía, destruyendo completamente el templo sagrado en lo que hoy es la explanada de las mezquitas.

Todo lo que había de valor en el templo, incluyendo el famoso arca de la alianza, fue llevado a Roma como botín. Allí permaneció hasta que en el año 410, los visigodos al mando de Alarico saquean Roma, llevándose (supuestamente) ese botín a Hispania, donde se establecieron. Ese botín acabó en Toledo, que fue la capital de su reino, y cuando tiempo después se extendió por Hispania el avance musulmán, se quiso poner a salvo escondiéndolo en algún lugar apartado y remoto... que posiblemente fue esta iglesia.

Naturalmente la arqueología no ha encontrado huella o señal de ese tesoro, pero quien sabe si cualquiera de vosotros, curioseando por la zona, podría descubrirlo en los alrededores debajo de alguna roca.

Volver a Inicio